Repère de lecture :

Le caractère des Numides (de Numidie au sens large, j’y englobe la Maurétanie césaréenne – ancienne Masaesylie) se prêtait assez bien à la philosophie gréco-romaine classique, notamment à l’épicurisme et au stoïcisme, deux concepts qui souvent s’accordent, mais parfois s’affrontent. Le petit peuple en prendra peu à peu connaissance, ce dès la période pré-romaine située entre la gouvernance de Juba II et celle de son fils, Ptolémée de Maurétanie. Quant à l’élite, elle est imprégnée de culture hellénique depuis déjà fort longtemps. Des postures de vie seront prises par tout un chacun qui rendront plus acceptables les conditions sociales difficiles. La devise «Carpe diem (quam minimum credula postero)» réussira formidablement en Afrique du Nord : dès le début du Ier siècle, le divertissement commencera à faire partie du quotidien ordinaire ; toutes les bourses auront très vite accès aux thermes (intérêt sanitaire), aux plaisirs des jeux d’eau et de fontaines publiques (adduction cruciale), aux jeux du cirque (canaliser la violence et stratégie du détournement des esprits), au théâtre et aux amphithéâtres… (intérêt éducatif et culturel) ; tout cela, qui ralentit et adoucit un peu le temps, étant pris en charge par de riches et puissants évergètes locaux. On fera aussi bonne chère aussi souvent que faire ce peut ; trouver à manger ne devait poser aucun problème tant l’agriculture est florissante. Cependant, on pense beaucoup à la mort qui se rapproche sans cesse. On commencera de son vivant et le plus tôt possible à préparer sa dernière demeure : une sépulture dont le type, la taille, l’esthétique et l’aménagement varieront en fonction de l’époque, mais surtout suivant la fortune des familles.

Un rapport à la mort serein et joyeux

Dans l’Antiquité – et l’on peut remonter aux premières grandes civilisations – , chacun se souciait – plus qu’il ne redoutait le moment du trépas – de bien organiser ses funérailles ; on s’y prenait sitôt l’âge adulte atteint. Tout devait être réglé dans le moindre détail avant qu’ait sonné l’heure du passage de ce monde à celui de l’au-delà. La sépulture devait être prête à accueillir le défunt le moment venu, mais aussi ses futurs visiteurs ; pour un païen, les membres de la famille et les amis observaient, près de lui, un rituel à sa mémoire : libations (onction de la sépulture avec une huile sanctifiée et, éventuellement, consommation de vin) sur les tombes, offrandes de nourriture, suivies d’un repas-communion en l’honneur des mânes du défunt (esprit du mort) ; les chrétiens, quant à eux, mais beaucoup plus tardivement (époque d’Augustin), finirent par prier simplement pour le salut des âmes. Au sein du peuple ordinaire, le rituel païen a, avant de se perdre complètement, perduré encore, longtemps après l’avènement des deux monothéismes (christianisme et islam).

Sur les tombes, on peut lire des épitaphes de plus ou moins mauvais goût ; quelques-unes, empruntant au grec ou au latin, décrivent en quelques mots le bref passage d’un inconnu sur cette terre : «Je n’étais pas, je suis né, je ne suis plus, ça m’est égal», comme pour dire que la mort n’est rien, qu’il est insensé de la craindre, ou qu’il n’y a tout simplement rien après la vie. D’autres appellent le passant à s’arrêter un moment : «Passant, qui que tu sois, suspends ton pas et lis», une façon de croire au pouvoir de se prolonger dans le temps de l’existence au moyen d’un autre individu, vivant, lui. Les épitaphes chrétiennes parlent de paix en Dieu et en Christ (photo ci-dessous, «En Christ Dieu, que la concorde préside à notre repas)». Chacun trouvait intérêt à s’approprier le meilleur emplacement, ceux des plus remarquables là où le quidam passait. De toute évidence, cela était organisé en marché à prendre, les places se monnayaient chèrement. Les plus riches gisaient dans de belles sépultures, en bordure de route et le plus près possible de l’enceinte de la cité.

Les nécropoles romano-africaines

Jusqu’à Juba II, les tombes pré-romaines étaient constituées de fosses assez profondes, recouvertes d’une lourde dalle. Dès le début de l’ère romano-africaine et jusqu’au milieu du IIIème siècle, on s’est mis à pratiquer l’incinération des défunts adultes, les enfants étaient déposés tels quels dans une jarre. Lorsqu’on mettait le mort sur le bûcher d’incinération, il devait avoir la tête tournée vers le Levant : dans l’Antiquité, le lever du soleil représentait la vie, la mort résidait au Ponant ; c’est pourquoi de nombreuses nécropoles se trouvaient à proximité des villes, côté occidental. Les cendres crématoires étaient ensuite déposées dans une urne qui pouvait aller du simple pot conservé à la maison, quand on manquait le sou, à une maçonnerie moins modeste, en forme de demi-cylindre (cupula) et couchée à même le sol dans la nécropole, toujours extra-muros. De nombreux caveaux sous-terrains en colombaires (columbarium – columbaria, niches destinées à abriter les urnes) virent le jour au Ier siècle. Un siècle plus tard, les nécropoles vont devenir des cimetières à ciel ouvert, d’abord réservés aux plus aisés et aux confréries, ensuite mis à la disposition des plus modestes, mais aux endroits que les riches n’achèteraient jamais, car moins ostensibles. Il fallait se regrouper à plusieurs pour pouvoir payer l’emplacement, et l’on reposait alors dans de grands caveaux collectifs en colombaires et construits en plein air. Les plus aisés se faisaient bâtir de tous petits mausolées typiquement berbères (voir plus bas, mais en plus modeste). On abandonnera peu à peu la crémation pour revenir progressivement, vers la fin du IIIème siècle, à l’inhumation.

A partir du IVème siècle donc, l’enterrement fait à nouveau l’unanimité. Les caveaux, dans lesquels sont placés les sarcophages – parfois en marbre -, se couvrent d’une voûte en berceau. Leurs parois sont le plus souvent décorées de fresques qui représentent le paradis dont on espère qu’il recevra l’âme du défunt. Un peu plus tardivement au cours du IVème siècle, les sépultures vont être aménagées en vastes enclos (refrigerium) pouvant accueillir plusieurs visiteurs. Les familles y trouvaient un lieu propice au délassement ; une fontaine n’était jamais bien loin – les riches avaient la leur propre – qui servait au rafraîchissement mais aussi à l’entretien des lieux. Ces refrigaria permettaient de banqueter en l’honneur et à la mémoire des morts, amis ou parents. Pour cela, les vivants disposaient d’une table plus ou moins richement décorée et de trois banquettes pour manger à la romaine : en triclinium et couché sur le côté gauche.

Les riches propriétaires domaniaux, eux, se faisaient construire, à la campagne, des mausolées familiaux ou individuels remarquables, à la manière des anciens seigneurs numides : un large socle de plan carré portait une tour polyédrique dont on suppose qu’elle était surmontée d’un pyramidion (Sétif, Madaure, Ksar el Ahmar) ; ou bien, un ensemble de colonnes formait soit un cercle, soit un hexagone, surmonté d’un cône à gradins.

L’amoureux d’archéologie n’oubliera pas de visiter la Tour de la chrétienne (photo ci-dessus) – ce qu’il en reste – à Rusipisir (Taksebt, près de Tigzirt), la ruine de Henchir Oum Kif près de Kenchala, ou encore le mausolée cylindrique – diamètre supérieur à 10 m – de la famille des Lollii près de Tiddis (photo ci-dessous). Quelques vestiges ont également été mis à jour à Lambèse (Tazoult), à Morsott et à Akbou. Tous, ou presque, disposent d’une loge funéraire assez vaste pour recevoir plusieurs sarcophages. Malheureusement, leur pillage ne laisse plus assez de traces qui permettraient de les dater avec précision.

L’amoureux d’archéologie n’oubliera pas de visiter la Tour de la chrétienne (photo ci-dessus) – ce qu’il en reste – à Rusipisir (Taksebt, près de Tigzirt), la ruine de Henchir Oum Kif près de Kenchala, ou encore le mausolée cylindrique – diamètre supérieur à 10 m – de la famille des Lollii près de Tiddis (photo ci-dessous). Quelques vestiges ont également été mis à jour à Lambèse (Tazoult), à Morsott et à Akbou. Tous, ou presque, disposent d’une loge funéraire assez vaste pour recevoir plusieurs sarcophages. Malheureusement, leur pillage ne laisse plus assez de traces qui permettraient de les dater avec précision.

Des dieux anthropomorphiques au Dieu unique sans forme

Il faut remonter à la protohistoire pour comprendre l’évolution cultuelle des Berbères. Les ancêtres des Algériens craignez, plus qu’ils ne priaient, des divinités élémentaires comme le génie de l’eau, ceux de la pluie, du tonnerre, de la fécondité, de la prospérité… Très vite, il semblerait qu’ils aient petit à petit simplifié leur gigantesque panthéon – certaines inscriptions de la période romane portent encore des noms de divinités comme Bacax, Ifru ou Ieru, Masiden, Thililva, Suggan, Iesdan, Masiddica – et se soient mis à ne louer pratiquement – au moins dans les cités – que deux divinités, plus puissantes que les précédentes : ils sacrifiaient au dieu solaire et à la Lune. Avec l’installation des comptoirs phénico-puniques, des échanges (culturels, artistiques et religieux) ont eu lieu durant le premier millénaire avant notre ère. Dès l’origine, «ces comptoirs se trouvaient face aux habitants berbères qui étaient séduits par la civilisation phénicienne en tant que nouvelle culture qui s’ouvrait devant eux.» (Mohamed Kheir Orfali). Des sanctuaires dédiés au dieu Ba’al Hammon (fertilité) et à sa parèdre, la déesse Tanit (fécondité) ont alors été érigés dans de nombreuses villes numides (Cirta, Guelma, Aïn Nechma, Tiddis, Khemissa et Hippone), fort peu dans les campagnes où l’on continuait à observer les rites anciens de la protohistoire. Ba’al Hammon sera désormais un dieu africain en se mettant à porter des cornes de bélier. Quant à Tanit dont le nom est à consonance libyque, il faut, selon certains historiens des religions, la placer en calque avec la déesse phénicienne Ashtart. Leur représentation, outre les symboles connus comme le disque solaire, la lune, le caducée ou une main bénissant, est humaine, donc en accord avec les grands principes religieux (iconographique) de l’ensemble du monde antique.

Notons bien le changement de conception entre un avant et un après la rencontre phénico-lybique : d’abord, les Carthaginois deviennent puniques parce qu’épousant une partie de la culture berbère ; deuxièmement, les dieux libyques, autrefois si nombreux et totalement impuissants, disparaissent dans les villes à l’avantage de deux uniques – ou presque – divinités : cette réduction confère, par accumulation de rôles, plus de pouvoir aux survivants de cet anéantissement mais, au moins, on sait davantage à qui s’adresser en cas de besoin. Les Africains ne refuseront pas, par ailleurs, quelques figures du panthéon grec. L’influence romaine apportera quelques modifications des rituels carthaginois et, de fait, de ceux des Numides sédentarisés. On se met alors à confondre le dieu bélier, Ba’al, avec le Saturne (gréco-)romain, ce qui aboutit au culte berbère qui ne sacrifie plus qu’au nom du Saturne africain. Nous passons donc d’un panthéisme bien émoussé à une représentation presque monothéiste de la toute puissance extra-terrestre. On peut assimiler cette forme de croyance à de l’hénothéisme (plusieurs dieux et déesses peuvent coexister, mais un seul prédomine sur les autres), concept qui permettra sans doute une introduction facilitée des futurs monothéismes qui s’annoncent : dès le IIème siècle, les nouveaux chrétiens pratiquent un prosélytisme acharné qui met en danger le pouvoir politique africain romanisé : leur dieu est unique (négation des convictions de l’autre – début d’intolérance) et sa puissance dépasse tout entendement (l’empereur n’a aucun pouvoir – rivalité). Cette terrible concurrence aura pour réponse l’invention, par les autorités, du culte de l’Empereur-Dieu (Pontifex Maximus de son vivant, l’empereur devait être adoré comme dieu vivant après sa mort), sans succès, car on confondait la dévotion à une divinité locale avec le culte rendu à l’empereur, cela a été le cas pour Alexandre Sévère par exemple.

Notons bien le changement de conception entre un avant et un après la rencontre phénico-lybique : d’abord, les Carthaginois deviennent puniques parce qu’épousant une partie de la culture berbère ; deuxièmement, les dieux libyques, autrefois si nombreux et totalement impuissants, disparaissent dans les villes à l’avantage de deux uniques – ou presque – divinités : cette réduction confère, par accumulation de rôles, plus de pouvoir aux survivants de cet anéantissement mais, au moins, on sait davantage à qui s’adresser en cas de besoin. Les Africains ne refuseront pas, par ailleurs, quelques figures du panthéon grec. L’influence romaine apportera quelques modifications des rituels carthaginois et, de fait, de ceux des Numides sédentarisés. On se met alors à confondre le dieu bélier, Ba’al, avec le Saturne (gréco-)romain, ce qui aboutit au culte berbère qui ne sacrifie plus qu’au nom du Saturne africain. Nous passons donc d’un panthéisme bien émoussé à une représentation presque monothéiste de la toute puissance extra-terrestre. On peut assimiler cette forme de croyance à de l’hénothéisme (plusieurs dieux et déesses peuvent coexister, mais un seul prédomine sur les autres), concept qui permettra sans doute une introduction facilitée des futurs monothéismes qui s’annoncent : dès le IIème siècle, les nouveaux chrétiens pratiquent un prosélytisme acharné qui met en danger le pouvoir politique africain romanisé : leur dieu est unique (négation des convictions de l’autre – début d’intolérance) et sa puissance dépasse tout entendement (l’empereur n’a aucun pouvoir – rivalité). Cette terrible concurrence aura pour réponse l’invention, par les autorités, du culte de l’Empereur-Dieu (Pontifex Maximus de son vivant, l’empereur devait être adoré comme dieu vivant après sa mort), sans succès, car on confondait la dévotion à une divinité locale avec le culte rendu à l’empereur, cela a été le cas pour Alexandre Sévère par exemple.

Ce syncrétisme pluriel africain débouche presque toujours sur l’adoration du dieu le plus en vogue. Tantôt on loue encore le dieu Ba’al, mais sous sa figure saturnienne, tantôt c’est un dieu du panthéon romain qui prend la main, quand ce n’est pas l’influence égyptienne ou grecque qui prévaut. Pour chacune des idoles étrangères adoptées, une divinité mauro-numide sous-jacente veille. Du coup, il ne faut pas s’étonner si les Berbères de la Rome-Afrique ont toujours préféré prier leur dea Africa (déesse Afrique) et autres dii mauri (dieux maures) ; ce qui, tout en pensant Fudinam, Macurtam ou Varsissima, ne les empêchait pas d’invoquer Jupiter, de solliciter Mercure ou de commémorer Bacchus. Il y avait vraiment de quoi faire son marché parmi cette multiplicité divine !

ANNEXES

L’Algérie des origines – Gilbert Meynier (Extraits)

Culte Dionysiaque et religiosité populaire

L’Afrique du Nord, où seul le culte du Saturne africain fut plus important, fut la partie de l’empire romain où le très populaire culte dionysiaque connut le plus d’éclat. Dionysos/Bacchus/Pater Liber put être au départ assimilé aux dieux puniques Ba’al Hammon et surtout Chadrapha, la déesse phénicienne guérisseuse et dompteuse de monstres. Dionysos est le dieu du vin, de l’ivresse et de la libation, le dieu civilisateur des arbres fruitiers ; il est devenu aussi dieu de la mort, de la lumière et des ténèbres. Il est figuré généralement en beau jeune homme, couronné de pampre et de raisin, le vin s’écoulant du pressoir étant le symbole de son sang. Ultérieurement, avec le christianisme, le sang de Dionysos pourra se transmuer en sang du Christ.

Les fêtes initiatiques dionysiaques donnaient lieu à une joie extravagante et à des danses mouvementées, reliées à l’exaltation mystique des mystères dionysiaques.

De telles réjouissances orgiastiques, aidant à supporter l’espace d’un instant les rigueurs d’origine sociale et les blocages d’estampille religieuse, ont eu la vie dure en Algérie, dans certaines régions du bled, en dehors du christianisme, puis de l’islam, ou plutôt en deçà.

Le polythéisme africain ou un divin pluriel

En pays numide, les cultes (aux petits dieux) étaient rendus dans des lieux déterminés, souvent en montagne, notamment des grottes. Était vénéré le dieu Baxas, peut-être bien un dieu protecteur des troupeaux . Il y a peu encore, on venait sacrifier (dans la grotte des martyrs – Ghar Ez-Zema) des coqs noirs et des boucs . Y était honoré un dieu, (ses) initiales : GDA. Près du Khroub, on a gardé la trace d’une divinité dénommée Ifru ou Ieru. À Ksar El-Boum, étaient conjointement honorées cinq divinités libyco-berbères : Iesdan, Masaden, Masiddica, Suggan et Thiliva. (Très souvent), le panthéon autochtone était assimilé au panthéon gréco-romain.

Des dieux «nationaux» ?

Il s’agit d’abord de la dea Africa, la déesse Afrique, à laquelle fut parfois assimilée l’ancienne déesse punique Tanit, laquelle perdit sa popularité à l’époque romaine. Elle fut bien une divinité spécifique de l’Afrique du Nord. On lui rendait un culte public. Mais la déesse Afrique était aussi une divinité domestique, sans doute abritée dans une niche dans les maisons, et invoquée à tout propos avant d’entreprendre quelque chose. Protectrice, elle était aussi la mère nourricière (alma mater), ainsi que l’indiquent sa corne d’abondance et ses beaux seins. Elle personnifie l’Afrique.

Autres dieux «nationaux» : les Dii mauri (les dieux maures), honorés surtout par les autorités romaines provinciales pour se les concilier, fréquents en Numidie et en Maurétanie césaréenne, étaient absents de Maurétanie tingitane (actuel Maroc) et plus rares en Africa (actuelle Tunisie). Cet ensemble de dieux indifférenciés semble avoir été spécifiquement «algérien», pour autant qu’une telle préfiguration nationaliste ne soit pas anachronique. Il ne semble pas même que ces divinités aient jamais été assimilées à ou recouvertes par des divinités du panthéon méditerranéen gréco-romain. À l’époque romaine, les Dii mauri eurent un succès mitigé.

Saturne africain : vers le monothéisme ?

Omniprésent en Numidie et Maurétanie, Saturne africain est la dénomination que finit par prendre à l’époque romaine le grand dieu des Carthaginois Ba’al Hammon. Non sans glissements et modifications. À l’origine, le dieu ne se mêle pas aux hommes ; il agit notamment par l’intermédiaire de sa parèdre Tanit. Puis il figure, certes à une place éminente, au panthéon gréco-romain, par le biais de l’assimilation à Chronos, ainsi qu’on le voit sur les stèles d’El-Hofra à Constantine.

Si Saturne comptait peu d’adeptes parmi les grands notables des cités et les magistrats de l’Empire, il pouvait en avoir parmi les propriétaires fonciers et dans la classe populaire. C’était en particulier le dieu des petites gens, ceux-là mêmes chez qui, à l’origine, le christianisme recrutait. Le culte de Saturne fut à la fois un précurseur et un concurrent [du christianisme ]. Par l’orientation des croyances et, plus largement, par son contenu religieux, on a pu dire que la religion saturnienne avait peut-être préparé l’avènement du christianisme et, plus lointainement, l’arrivée de l’islam, religion venue directement d’Orient et destinée à un triomphe durable.

Nous avons vu dans l’article précédent (Royaumes massyles et masaesyles) que le monde berbère était certainement ouvert à la civilisation bien avant l’hégémonie carthaginoise. L’organisation de la société berbère a précédé Carthage (Qarth adash ou Ville nouvelle) de quelques siècles au moins. La famille, le village et la tribu, pour ne pas parler de cité au sens grec du terme, étaient des réalités dans le Pays. Cependant, l’influence de Carthage sur le monde numide n’est pas négligeable non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et religieux. Nous avons évoqué les implications des Numides dans les guerres puniques. Massinissa en était sorti grand vainqueur pendant qu’il se rendait maître de l’Afrique.

Nous avons vu dans l’article précédent (Royaumes massyles et masaesyles) que le monde berbère était certainement ouvert à la civilisation bien avant l’hégémonie carthaginoise. L’organisation de la société berbère a précédé Carthage (Qarth adash ou Ville nouvelle) de quelques siècles au moins. La famille, le village et la tribu, pour ne pas parler de cité au sens grec du terme, étaient des réalités dans le Pays. Cependant, l’influence de Carthage sur le monde numide n’est pas négligeable non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et religieux. Nous avons évoqué les implications des Numides dans les guerres puniques. Massinissa en était sorti grand vainqueur pendant qu’il se rendait maître de l’Afrique.

mirent à frapper monnaie (III-IIème sièle av.J.-C.). Carthage devait sa puissance à son empire commercial qu’elle avait su étendre jusqu’aux côtes de l’Ibérie toute proche mais aussi le long de la côte atlantique maurétanienne. Les Carthaginois peuvent être qualifiés d’impérialistes, non pas à la romaine, c’est à dire conduits par des ambitions d’expansivité territoriale, mais à la phénicienne, de façon tout à fait mercantile. En plus des fruits du commerce, les Carthaginois durent tirer un maximum de profit de l’Afrique du Nord (produits des mines, tributs imposés aux autochtones…), ce qui permit à Carthage de s’enrichir et de pouvoir recruter ses mercenaires parmis les Lybiens et les Numides afin de les utiliser contre les Berbères révoltés ou bien contre les Grecs qui les menaçaient, les Romains ensuite. Si la plupart des sites puniques d’Afrique du nord n’offrent que peu d’indices sur l’époque préromaine, Tipasa (60 km à l’ouest d’Alger) reste le lieu le plus riche de tous. La recherche archéologique permet de tirer quelques conclusions, partielles et provisoires, cela s’entend.

mirent à frapper monnaie (III-IIème sièle av.J.-C.). Carthage devait sa puissance à son empire commercial qu’elle avait su étendre jusqu’aux côtes de l’Ibérie toute proche mais aussi le long de la côte atlantique maurétanienne. Les Carthaginois peuvent être qualifiés d’impérialistes, non pas à la romaine, c’est à dire conduits par des ambitions d’expansivité territoriale, mais à la phénicienne, de façon tout à fait mercantile. En plus des fruits du commerce, les Carthaginois durent tirer un maximum de profit de l’Afrique du Nord (produits des mines, tributs imposés aux autochtones…), ce qui permit à Carthage de s’enrichir et de pouvoir recruter ses mercenaires parmis les Lybiens et les Numides afin de les utiliser contre les Berbères révoltés ou bien contre les Grecs qui les menaçaient, les Romains ensuite. Si la plupart des sites puniques d’Afrique du nord n’offrent que peu d’indices sur l’époque préromaine, Tipasa (60 km à l’ouest d’Alger) reste le lieu le plus riche de tous. La recherche archéologique permet de tirer quelques conclusions, partielles et provisoires, cela s’entend. Tipasa renferme des trésors archéologiques datés entre le VIème av. J.-C et le VIème siècle ap .J.-C, soit 12 siècles d’histoire ! Bien que n’ayant jamais trouver d’inscriptions puniques à Tipasa, comme cela est courant dans le reste de la Numidie, l’empreinte carthaginoise reste nettement visible jusqu’au IIème siècle ap.J.-C., soit près de trois siècles après la destruction de Carthage.

Tipasa renferme des trésors archéologiques datés entre le VIème av. J.-C et le VIème siècle ap .J.-C, soit 12 siècles d’histoire ! Bien que n’ayant jamais trouver d’inscriptions puniques à Tipasa, comme cela est courant dans le reste de la Numidie, l’empreinte carthaginoise reste nettement visible jusqu’au IIème siècle ap.J.-C., soit près de trois siècles après la destruction de Carthage.  Un caveau punique de forme cubique, daté du VIème siècle av. J.-C., repose dans la darse du vieux port de la ville. Plus à l’Ouest, à plus d’un kilomètre et demi du port, un ensemble funéraire semblable à celui dont devait provenir celui du port a été mis à jour. Une vingtaines de caveaux ont livré à la fouille un important mobilier funéraire d’origine grecque (attique et ionien) remontant à la même époque ; également des restes de céramiques de tradition punique, datées du IVème au IIème siècle avant notre ère grâce à la découverte d’une céramique à vernis noir importée d’ Italie, nommée céramique campanienne A et considérée comme éléments dateurs les plus fiables par les spécialistes.

Un caveau punique de forme cubique, daté du VIème siècle av. J.-C., repose dans la darse du vieux port de la ville. Plus à l’Ouest, à plus d’un kilomètre et demi du port, un ensemble funéraire semblable à celui dont devait provenir celui du port a été mis à jour. Une vingtaines de caveaux ont livré à la fouille un important mobilier funéraire d’origine grecque (attique et ionien) remontant à la même époque ; également des restes de céramiques de tradition punique, datées du IVème au IIème siècle avant notre ère grâce à la découverte d’une céramique à vernis noir importée d’ Italie, nommée céramique campanienne A et considérée comme éléments dateurs les plus fiables par les spécialistes.  On peut, à partir des poteries retrouvées à Tipasa, esquisser de proche en proche et sur quelques siècles une histoire locale préromaine. Si les tombes et leur mobilier sont de tradition punique, les rites (orientation, réinhumations, pratique de l’ocre rouge funéraire) sont de tradition lybico-berbère. Ceci atteste encore une fois l’existence d’un substrat autochtone important au sein des comptoirs carthaginois. L’influence culturelle de Carthage, bien que limitée, persistera jusqu’à la fin du Ier siècle de notre ère, soit trois siècles après la chute de la métropole. Elle marquera davantage les villes que les campagnes et les sédentaires plus que les nomades.

On peut, à partir des poteries retrouvées à Tipasa, esquisser de proche en proche et sur quelques siècles une histoire locale préromaine. Si les tombes et leur mobilier sont de tradition punique, les rites (orientation, réinhumations, pratique de l’ocre rouge funéraire) sont de tradition lybico-berbère. Ceci atteste encore une fois l’existence d’un substrat autochtone important au sein des comptoirs carthaginois. L’influence culturelle de Carthage, bien que limitée, persistera jusqu’à la fin du Ier siècle de notre ère, soit trois siècles après la chute de la métropole. Elle marquera davantage les villes que les campagnes et les sédentaires plus que les nomades. Au Sud de Constantine et à 30 kilomètres au Nord-Est de l’actuelle Batna, les vestiges assez bien conservés d’un grand mausolée berbère (Le Medracen) rapellent cette multiplicité culturelle, ce à un endroit que les Carthaginois ne fréquentaient pas ou si peu. Bâti autour de 300 av. J.-C., il constitue un cylindre de 59 m de diamètre, orné de 60 colonnes à chapiteaux d’ordre diorique (le plus simple des styles architecturaux grecs) et à fûts non cannelés, sur lequel repose un cône aplati à gradins de 20 m de haut. Le profil d’ensemble est celui de la bazina paléoberbère qu’on imagine surmontée, sur sa plateforme sommitale, par un groupe sculpté. Les annelets de chaque colonne ainsi que la corniche rappellent le style de l’Egypte antique.

Au Sud de Constantine et à 30 kilomètres au Nord-Est de l’actuelle Batna, les vestiges assez bien conservés d’un grand mausolée berbère (Le Medracen) rapellent cette multiplicité culturelle, ce à un endroit que les Carthaginois ne fréquentaient pas ou si peu. Bâti autour de 300 av. J.-C., il constitue un cylindre de 59 m de diamètre, orné de 60 colonnes à chapiteaux d’ordre diorique (le plus simple des styles architecturaux grecs) et à fûts non cannelés, sur lequel repose un cône aplati à gradins de 20 m de haut. Le profil d’ensemble est celui de la bazina paléoberbère qu’on imagine surmontée, sur sa plateforme sommitale, par un groupe sculpté. Les annelets de chaque colonne ainsi que la corniche rappellent le style de l’Egypte antique.  Quant à certaines compositions, elles sont inspirées de celle des stèles du Tophet de Carthage. Le Medracen, comme de nombreux tombeaux berbères, est de tradition protohistorique locale mais sa magnificence lui vient du mélange des styles, notamment grâce à l’apport gréco-oriental venu de Carthage. D’un point de vue religieux, l’empreinte punique fut aussi remarquable, davantage dans les villes que dans les campagnes, il est vrai.

Quant à certaines compositions, elles sont inspirées de celle des stèles du Tophet de Carthage. Le Medracen, comme de nombreux tombeaux berbères, est de tradition protohistorique locale mais sa magnificence lui vient du mélange des styles, notamment grâce à l’apport gréco-oriental venu de Carthage. D’un point de vue religieux, l’empreinte punique fut aussi remarquable, davantage dans les villes que dans les campagnes, il est vrai. la nature. Les animaux tels le lion, le taureau ou le bélier sont très représentés. Les offrandes étaient de simples objets (chiffons noués, lampes à huile, poterie…). Si l’on se réfère à Hérodote, au Vème siècle avant notre ère, les Berbères offraient des sacrifices au soleil et à la lune qu’ils adoraient. Ibn Khaldoun le rappelle sept siècles après l’avènement de l’islam, il décrit les Berbères comme des « adorateurs du soleil, de la lune et des idoles« . Toujours d’après Hérodote, les dieux grecs Triton, Athena et Poséidon auraient des origines lybico-berbères anciennes. Les Numides devaient prier de nombreuses divinités (pluie, fécondité…) ; dans «

la nature. Les animaux tels le lion, le taureau ou le bélier sont très représentés. Les offrandes étaient de simples objets (chiffons noués, lampes à huile, poterie…). Si l’on se réfère à Hérodote, au Vème siècle avant notre ère, les Berbères offraient des sacrifices au soleil et à la lune qu’ils adoraient. Ibn Khaldoun le rappelle sept siècles après l’avènement de l’islam, il décrit les Berbères comme des « adorateurs du soleil, de la lune et des idoles« . Toujours d’après Hérodote, les dieux grecs Triton, Athena et Poséidon auraient des origines lybico-berbères anciennes. Les Numides devaient prier de nombreuses divinités (pluie, fécondité…) ; dans «  Dans les ville puniques ou bien influencées par Carthage, ce sont des divinités phéniciennes que l’on vénère. Ba‘al Hammon et sa parèdre Tanit prédominent sur l’ensemble du panthéon punique. Souvent représenté par le disque solaire et le croissant lunaire, Ba’al Hammon est le dieu de la fécondité et des récoltes. Il deviendra plus tard le Saturne africain des Berbères sous influence romaine. Sur le tard, il s’imposera dans un culte hénothéiste qui préfigurait en quelque sorte les monothéismes d’hier et d’aujourd’hui. Quand il est représenté en sa personne, ce qui est rare, c’est un dieu barbu bénissant de la main et reposant sur un trône. Hormis la tiare qu’il porte et les sphinx qui ornent les accoudoirs du siège, il fait penser aux statues de Zeus (Jupiter) voire aux représentations que se font de Dieu nombre d’humains actuels. Atavisme tenace… Sur les monnaies, il porte des cornes de bélier.

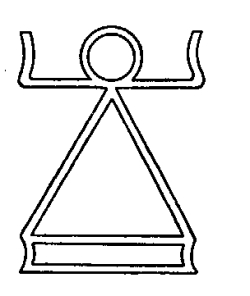

Dans les ville puniques ou bien influencées par Carthage, ce sont des divinités phéniciennes que l’on vénère. Ba‘al Hammon et sa parèdre Tanit prédominent sur l’ensemble du panthéon punique. Souvent représenté par le disque solaire et le croissant lunaire, Ba’al Hammon est le dieu de la fécondité et des récoltes. Il deviendra plus tard le Saturne africain des Berbères sous influence romaine. Sur le tard, il s’imposera dans un culte hénothéiste qui préfigurait en quelque sorte les monothéismes d’hier et d’aujourd’hui. Quand il est représenté en sa personne, ce qui est rare, c’est un dieu barbu bénissant de la main et reposant sur un trône. Hormis la tiare qu’il porte et les sphinx qui ornent les accoudoirs du siège, il fait penser aux statues de Zeus (Jupiter) voire aux représentations que se font de Dieu nombre d’humains actuels. Atavisme tenace… Sur les monnaies, il porte des cornes de bélier.  Tanit, grande déesse mère de Carthage (Oum en Punique), assure la fertilité et promet nourriture comme naissances. Elle est le plus souvent représentée par un(e) orant(e). Sinon, elle porte un voile, siégeant également sur un trône ou bien elle est figurée par une femme soutenat ses seins ou allaitant un nourrisson. Des sacrifices d’enfants (molek) étaient organisés en leur honneur. Les restes des victimes étaient placés dans des nécropoles munies d’une fosse (tophet) en leur centre. En Algérie, ce type d’ossuaires puniques à ex-voto, innombrables en Tunisie, a été mis à jour à Calama (Guelma), à Aïn Nechma, à Hippone (Annaba), à Khemissa et surtout à el Hoffrah, dans la banlieu de Constantine (Cirta), capitale de Massinissa à l’extrême fin du IIIème siècle av.J.-C.

Tanit, grande déesse mère de Carthage (Oum en Punique), assure la fertilité et promet nourriture comme naissances. Elle est le plus souvent représentée par un(e) orant(e). Sinon, elle porte un voile, siégeant également sur un trône ou bien elle est figurée par une femme soutenat ses seins ou allaitant un nourrisson. Des sacrifices d’enfants (molek) étaient organisés en leur honneur. Les restes des victimes étaient placés dans des nécropoles munies d’une fosse (tophet) en leur centre. En Algérie, ce type d’ossuaires puniques à ex-voto, innombrables en Tunisie, a été mis à jour à Calama (Guelma), à Aïn Nechma, à Hippone (Annaba), à Khemissa et surtout à el Hoffrah, dans la banlieu de Constantine (Cirta), capitale de Massinissa à l’extrême fin du IIIème siècle av.J.-C.

L’écriture, dont les débuts remontent au lointain néolithique avec l’invention de signes encore indéchiffrés à l’heure actuelle, se met en place et l’histoire transmise oralement pourra bientôt s’écrire. Si au départ elle permet une bonne gestion économique des biens de la communauté, elle servira un jour à magnifier des chefs, sans doute des rois, et à raconter des histoires légendaires et mythiques avant de devenir l’Histoire officielle. La protohistoire, c’est la naissance des civilisations et la volonté d’étendre sa culture, d’accueillir celle des autres ; l’anthropisation et l’artificialisation de la nature, commencées au néolithique, poursuivent en parallèle la dénaturation de l’homme. L’Algérie entrera dans l’histoire au moment de la construction (légendaire) de Carthage par la reine phénicienne Didon, au IXème siècle avant J.-C., alors que l’Egypte possède un Etat depuis le IIIème millénaire !

L’écriture, dont les débuts remontent au lointain néolithique avec l’invention de signes encore indéchiffrés à l’heure actuelle, se met en place et l’histoire transmise oralement pourra bientôt s’écrire. Si au départ elle permet une bonne gestion économique des biens de la communauté, elle servira un jour à magnifier des chefs, sans doute des rois, et à raconter des histoires légendaires et mythiques avant de devenir l’Histoire officielle. La protohistoire, c’est la naissance des civilisations et la volonté d’étendre sa culture, d’accueillir celle des autres ; l’anthropisation et l’artificialisation de la nature, commencées au néolithique, poursuivent en parallèle la dénaturation de l’homme. L’Algérie entrera dans l’histoire au moment de la construction (légendaire) de Carthage par la reine phénicienne Didon, au IXème siècle avant J.-C., alors que l’Egypte possède un Etat depuis le IIIème millénaire !

Salluste dit tirer ses connaissances de livres puniques attribués au roi numide Hiempsal (IIème siècle av. J. -C.) qui font intervenir le mythique Hercule (Héraclès) dans l’histoire des Berbères. Chargé de rapporter les pommes d’or gardées par les Hespérides (filles d’Atlas) dans un jardin qu’on localisera au Maroc ou au Sud de l’Espagne (future Bétique), peu importe ; Hercule est accompagné de guerriers Mèdes, Arméniens et Perses. A sa mort, les Mèdes et les Arméniens se fondirent dans la population libyenne sédentaire pour donner les Maures alors que les Perses le faisaient avec les Gétules non sédentaires, nomades donc ; le noms des Numides vient de la racine grecque nomos, la prairie, et qui donne nomas, le voyageur. Toujours est-il que les Numides eurent un jour la suprématie sur l’ensemble des villes bâties par les Maures.

Salluste dit tirer ses connaissances de livres puniques attribués au roi numide Hiempsal (IIème siècle av. J. -C.) qui font intervenir le mythique Hercule (Héraclès) dans l’histoire des Berbères. Chargé de rapporter les pommes d’or gardées par les Hespérides (filles d’Atlas) dans un jardin qu’on localisera au Maroc ou au Sud de l’Espagne (future Bétique), peu importe ; Hercule est accompagné de guerriers Mèdes, Arméniens et Perses. A sa mort, les Mèdes et les Arméniens se fondirent dans la population libyenne sédentaire pour donner les Maures alors que les Perses le faisaient avec les Gétules non sédentaires, nomades donc ; le noms des Numides vient de la racine grecque nomos, la prairie, et qui donne nomas, le voyageur. Toujours est-il que les Numides eurent un jour la suprématie sur l’ensemble des villes bâties par les Maures. Il faut attendre le XVIIème siècle pour que l’historien égyptien Mohamed al-Bakri rapporte des légendes locales selon lesquelles les Berbères, chassés par les Hébreux, l’avaient été lors de la défaite de Goliath (Djalout) contre David (XIème -Xème siècle av. J.-C.). Les Berbères se trouvent là des origines philistines. C’est Ifriqos, le fils de Goliath, qui auraient conduit ces groupes venus d’Orient et qui aurait, on le devine, laissé son nom à l’Afrique. Précisons que si la Bible ne fait pas de Goliath un roi mais un guerrier, les chefs de tribus portaient le titre d’Aguellid chez les Berbères, La racine GLD étant la même. On pourrait aller plus loin mais nous nous égarerions en disant que cette racine se retrouve dans les mots latins « GLaDius », le glaive et « GLaDiateur », celui qui le porte. Simple hasard ?

Il faut attendre le XVIIème siècle pour que l’historien égyptien Mohamed al-Bakri rapporte des légendes locales selon lesquelles les Berbères, chassés par les Hébreux, l’avaient été lors de la défaite de Goliath (Djalout) contre David (XIème -Xème siècle av. J.-C.). Les Berbères se trouvent là des origines philistines. C’est Ifriqos, le fils de Goliath, qui auraient conduit ces groupes venus d’Orient et qui aurait, on le devine, laissé son nom à l’Afrique. Précisons que si la Bible ne fait pas de Goliath un roi mais un guerrier, les chefs de tribus portaient le titre d’Aguellid chez les Berbères, La racine GLD étant la même. On pourrait aller plus loin mais nous nous égarerions en disant que cette racine se retrouve dans les mots latins « GLaDius », le glaive et « GLaDiateur », celui qui le porte. Simple hasard ? Le changement climatique opéré depuis les temps les plus reculés fait du Sahara le plus grand des déserts. Dans la protohistoire, l’aridité est devenue telle qu’elle entraîne la formation d’une barrière écologique qui séparera plus ou moins le Nord du Sud. L’ouverture au monde méditerranéen est dorénavant consommée.

Le changement climatique opéré depuis les temps les plus reculés fait du Sahara le plus grand des déserts. Dans la protohistoire, l’aridité est devenue telle qu’elle entraîne la formation d’une barrière écologique qui séparera plus ou moins le Nord du Sud. L’ouverture au monde méditerranéen est dorénavant consommée. La domestication du cheval, monté depuis la fin du néolithique par des cavaliers, et les progrès effectués dans la construction navale vont permettre une pénétration des cultures civilisatrices environnantes (Egyptienne, phénicienne, grecque, romaine puis byzantine) mais aussi un brassage des populations. Cheval au Nord, période caméline au Sud plus tourné vers l‘Afrique Noire. On notera dès ce moment des changements significatifs dans les formes prises par les sépultures et en ce qui concerne la poterie.

La domestication du cheval, monté depuis la fin du néolithique par des cavaliers, et les progrès effectués dans la construction navale vont permettre une pénétration des cultures civilisatrices environnantes (Egyptienne, phénicienne, grecque, romaine puis byzantine) mais aussi un brassage des populations. Cheval au Nord, période caméline au Sud plus tourné vers l‘Afrique Noire. On notera dès ce moment des changements significatifs dans les formes prises par les sépultures et en ce qui concerne la poterie.

Le tumulus évoluera en bazina avec un bâti d’enceintes extérieures concentriques. Ainsi, le tumulus néolithique sera pourvu d’un caisson (Aïn Sefra), d’une plate-forme (Djebel Merah), d’une fosse (Boghar). Cette évolution du tumulus conduira aux constructions emblématiques des royaumes numides et mauritaniens (Medracen, Tombeau de Jugurtha…).

Le tumulus évoluera en bazina avec un bâti d’enceintes extérieures concentriques. Ainsi, le tumulus néolithique sera pourvu d’un caisson (Aïn Sefra), d’une plate-forme (Djebel Merah), d’une fosse (Boghar). Cette évolution du tumulus conduira aux constructions emblématiques des royaumes numides et mauritaniens (Medracen, Tombeau de Jugurtha…). Si ces structures sont berbères, il n’en va pas de même avec d’autres sortes de monuments funéraires venus d‘ailleurs durant la protohistoire.

Si ces structures sont berbères, il n’en va pas de même avec d’autres sortes de monuments funéraires venus d‘ailleurs durant la protohistoire. Les dolmens sont également présents au Nord de l’Atlas, sur les parties orientale et occidentale de la côte méditerranéenne ; ils sont absents entre Oran et Alger. A l’est, l’influence est ibérique et la forme est simple; alors qu’à l’Est ils sembleraient être en association avec l’évolution des tumulus en bazinas. Il existe en effet une forme intermédiaire entre le dolmen et la bazina comme à Bou Nouara dans le Constantinois. A Rahouna ou à Ibarissen, une allée couverte mène à la chambre mortuaire.

Les dolmens sont également présents au Nord de l’Atlas, sur les parties orientale et occidentale de la côte méditerranéenne ; ils sont absents entre Oran et Alger. A l’est, l’influence est ibérique et la forme est simple; alors qu’à l’Est ils sembleraient être en association avec l’évolution des tumulus en bazinas. Il existe en effet une forme intermédiaire entre le dolmen et la bazina comme à Bou Nouara dans le Constantinois. A Rahouna ou à Ibarissen, une allée couverte mène à la chambre mortuaire. Aucune datation ne permet d’établir la chronologie exacte d’une telle évolution dans les mœurs relatifs à la mort. Tardivement, certainement, la Grèce marquera de ses styles les tombeaux les plus élaborés et les phéniciens qui arrivent apporteront leur décorations qu’on retrouvera dans certains haouanets de la Kabylie orientale.

Aucune datation ne permet d’établir la chronologie exacte d’une telle évolution dans les mœurs relatifs à la mort. Tardivement, certainement, la Grèce marquera de ses styles les tombeaux les plus élaborés et les phéniciens qui arrivent apporteront leur décorations qu’on retrouvera dans certains haouanets de la Kabylie orientale. Au Maghreb, la poterie continuera pendant longtemps d’être modelée par colombins mais la céramique protohistorique gagnera en finesse. Le tour ne fera son apparition que très tardivement. Les changements qui s’opèrent semblent montrer à nouveau une influence étrangère. Le fond des pots n’est plus conique mais plat. On pense que le style vient d’un emprunt fait au Mezzogiorno du Sud de l’Italie et de Sicile.

Au Maghreb, la poterie continuera pendant longtemps d’être modelée par colombins mais la céramique protohistorique gagnera en finesse. Le tour ne fera son apparition que très tardivement. Les changements qui s’opèrent semblent montrer à nouveau une influence étrangère. Le fond des pots n’est plus conique mais plat. On pense que le style vient d’un emprunt fait au Mezzogiorno du Sud de l’Italie et de Sicile.  De nouvelles décorations voient le jour avec cette géométrie typique qu’on retrouve encore aujourd’hui utilisée en Kabylie ainsi qu’un vernis résineux qui couvre les récipients de l‘époque comme ceux d’aujourd‘hui. L’usage qui en est fait n’a pas réellement changé depuis 3000 ans ! On trouve les mêmes plats en terre accrochés aux murs des cuisines par un procédé rudimentaire identique : un trou percé latéralement. Il apparaît donc que, sans âge fixé par une datation au carbone 14, toutes les poteries dont l’origine est incertaine sont au sens large protohistoriques.

De nouvelles décorations voient le jour avec cette géométrie typique qu’on retrouve encore aujourd’hui utilisée en Kabylie ainsi qu’un vernis résineux qui couvre les récipients de l‘époque comme ceux d’aujourd‘hui. L’usage qui en est fait n’a pas réellement changé depuis 3000 ans ! On trouve les mêmes plats en terre accrochés aux murs des cuisines par un procédé rudimentaire identique : un trou percé latéralement. Il apparaît donc que, sans âge fixé par une datation au carbone 14, toutes les poteries dont l’origine est incertaine sont au sens large protohistoriques. on les retrouve répartis sur toute l’aire de culture sèche des céréales, mil à l’extrême sud, blé au nord. Les Algériens mangeaient du couscous (seksou en tamazight) bien avant l’arrivée des Arabes et, comme l’écrit Gilbert Meynier, « déjà leur vie ressemblait à celle qui allait être la leur pendant des siècles, et au moins pendant toute l’Antiquité, voire au-delà. »

on les retrouve répartis sur toute l’aire de culture sèche des céréales, mil à l’extrême sud, blé au nord. Les Algériens mangeaient du couscous (seksou en tamazight) bien avant l’arrivée des Arabes et, comme l’écrit Gilbert Meynier, « déjà leur vie ressemblait à celle qui allait être la leur pendant des siècles, et au moins pendant toute l’Antiquité, voire au-delà. »